Ultimativer Leitfaden 2025: Unternehmensgründung in 14 Schritten + Checkliste

Schritt 1: Die eigene Unternehmerpersönlichkeit auf den Prüfstand stellen

Warum möchten Sie selbstständig arbeiten? Die Motive für eine Unternehmensgründung können ganz unterschiedlich sein und beeinflussen letztendlich auch die Vorgehensweise. Folgende Gedanken sind vorstellbar:

Prüfen Sie, ob Sie wichtige Voraussetzungen für eine Unternehmensgründung erfüllen. Bestimmte Eigenschaften sind von Vorteil:

Schritt 2: Von der Geschäftsidee zum funktionierenden Geschäftsmodell

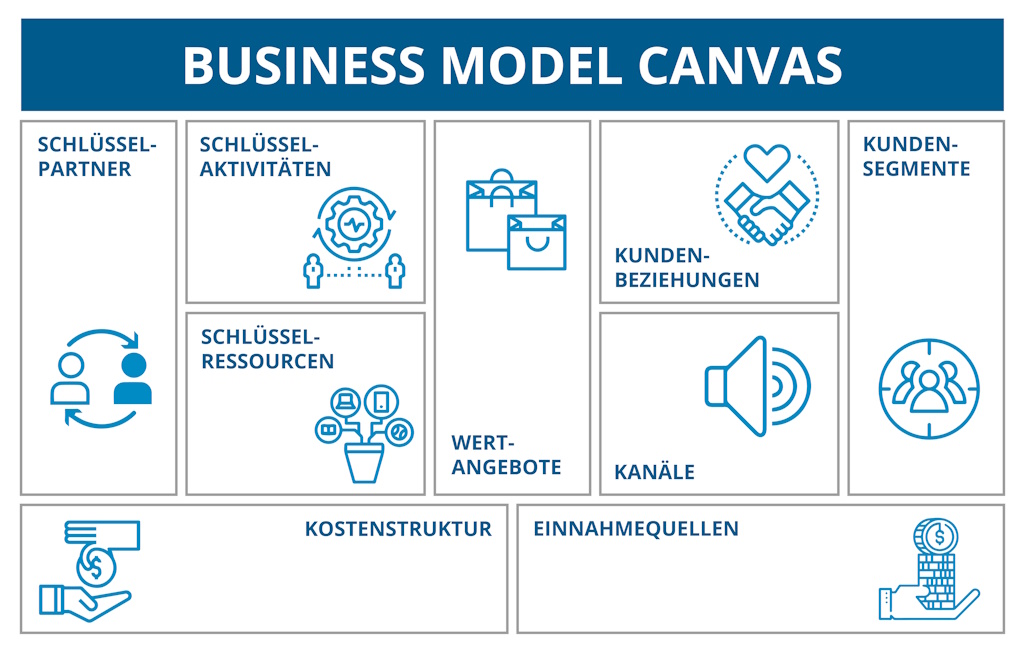

Sobald Sie den Entschluss gefasst haben, sich mit Ihrer Geschäftsidee selbstständig zu machen, können Sie die ersten Schritte zur Konkretisierung einleiten. Dafür eignet sich ein Business Modell Canvas. Dieses Instrument fasst die wichtigsten Faktoren übersichtlich zusammen und regt damit auch neue Ideen und Lösungen für die Unternehmensgründung an. Es ist die Vorarbeit für den Businessplan.

Ein Business Model Canvas ist ein Bogen Papier, der in mehrere Felder eingeteilt wird. Diese widmen sich jeweils einzelnen Faktoren, die für die Entwicklung des Geschäftsmodells notwendig sind. Dort halten Sie und Ihre Mitgründer Vorstellungen und Ideen fest. Online-Tools, die alle nötigen Leitfragen enthalten, können die Papier-Variante ersetzen. Hier ein Beispiel:

Zu den einzelnen Einteilungen lässt sich folgendes sagen:

- Wertangebot (Kundennutzen): Mehrwert, den die Produkte oder Leistungen den Kunden bieten

- Schlüsselaktivitäten: die wichtigsten Aktivitäten zur Erfüllung des Unternehmenszwecks

- Schlüsselressourcen: was für die Erfüllung des Unternehmenszwecks unverzichtbar ist (z. B. Gebäude, Personal, Material)

- Kundensegmente: Klassifizierung der Personen, für welche die Produkte oder Leistungen gedacht sind

- Kundenbeziehung: Art der Interaktion mit den Kunden

- Kanäle: Marketing- und Vertriebskanäle, durch die Kunden auf die Produkte aufmerksam werden und diese kaufen

- Schlüsselpartner: Unterstützer des Unternehmens

- Kosten: für die Unternehmensgründung und den Geschäftsbetrieb notwendige Ausgaben

- Einnahmequellen: (Unterschiedlichen) Wege, über die Einnahmen generiert werden

Wenn sich aus diesen Überlegungen ergibt, dass Ihre geplante Unternehmensgründung nicht den gewünschten Erfolg verspricht, und wenn Sie auch keine andere Idee bzw. Möglichkeiten für eine Anpassung Ihrer Geschäftsidee haben, muss der Start in die Selbstständigkeit nicht scheitern.

Informieren Sie sich über das Konzept Franchise. Dieses ermöglicht den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem erprobten Geschäftsmodell, bei dem Sie als Franchisenehmer gegen eine Gebühr dieses Konzept an einem neuen Standort führen.

Schritt 3: Informationen einholen und Beratungsangebote in Anspruch nehmen

Sie haben als Gründer mehrere Möglichkeiten, sich für eine Unternehmensgründung zum Teil kostenlos beraten zu lassen oder an Lehrgängen teilzunehmen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Anlaufstellen dafür zusammen.

| ANLAUFSTELLE | BERATUNGSANGEBOT |

|---|---|

| Innovationszentrum oder Technologie- und Gründerzentrum | Das Angebot dieser Zentren variiert regional. Oft gehört die Gründungsberatung dazu. Interessanter ist jedoch, dass für Unternehmensgründer günstig Räume und Infrastruktur angeboten werden. |

| Existenzgründungsberatung vor der Gründung | Neben den kostenlosen Erstberatungen der Kammern ist auch eine umfassendere, kostenpflichtige Existenzgründungsberatung empfehlenswert. In den einzelnen Bundesländern gibt es dafür verschiedene Förderprogramme, durch welche Sie die Kosten dafür teilweise oder vollständig erstattet bekommen. Hier eine Übersicht über Möglichkeiten der Bundesländer (BMWi). |

| IHK | Hier können Sie kostenlos ein erstes Informationsgespräch in Anspruch nehmen und sich auch über Fördermittel für die Unternehmensgründung informieren. Darüber hinaus führen die IHKs Gründertage und -seminare durch. |

| Handwerkskammer | Die Handwerkskammer hat eine ähnliche Funktion wie die IHK, aber für Handwerksbetriebe. Sie können sich dort ebenfalls vor einer Gründung kostenlos beraten lassen. |

| Bundesagentur für Arbeit | Wenn Sie aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen möchten, gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. die kostenlose AVGS-Förderung. Wenden Sie sich dafür an Ihren persönlichen Ansprechpartner. |

| Einheitlicher Ansprechpartner (BMWi) | Die einheitlichen Ansprechpartner koordinieren alle behördlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung. Vor allem hinsichtlich erforderlicher Genehmigungen ist es empfehlenswert, sich hier vorab zu informieren. Sie können die Leistung online in Anspruch nehmen, sich aber auch persönlich beraten lassen. |

Schritt 4: Schutzrechte prüfen und Domains sichern

Bei einer unternehmerischen Tätigkeit besteht die Gefahr, dass Sie Schutzrechte verletzen, was hohe Schadenersatzforderungen nach sich ziehen kann. Recherchieren Sie deshalb vor der Unternehmensgründung, oder nehmen Sie Kontakt mit einer spezialisierten Anwaltskanzlei auf. Andererseits können Sie auch Ihre eigenen Ideen gebührenpflichtig schützen lassen, sodass Sie für einen bestimmten Zeitraum das Alleinverwertungsrecht dafür haben.

Es gibt folgende gewerbliche Schutzrechte:

Sichern Sie im Rahmen der Unternehmensgründung auch eine passende Domain für Ihren Webauftritt, die Ihr Unternehmen gut repräsentiert. Dafür müssen Sie einen geeigneten Anbieter suchen und die Domain kaufen, sofern sie noch frei ist. Beachten Sie jedoch, dass folgende Domainbezeichnungen nicht erlaubt sind:

Schritt 5: Gute Planung als Grundlage jeder Unternehmensgründung

Mit dem Businessplan konkretisieren Sie die geplante Unternehmensgründung. Das dient einerseits Ihrer eigenen Orientierung. Andererseits erstellen Sie den Businessplan auch, um Banken, Entscheider über Fördermittel und Investoren von Ihrem Vorhaben zu überzeugen.

Inhalte sind unter anderem Informationen über Sie als Gründerperson oder -team, die Auswertung von Chancen und Risiken sowie die Marktanalyse und Konkurrenzanalyse. Eine besondere Bedeutung kommt der Finanzplanung zu, da diese die Unternehmensgründung bereits in konkrete Zahlen fasst, woraus sich auch der Kapitalbedarf ergibt. Zur Finanzplanung gehöre:

Informieren Sie sich in unserem Artikel zum Businessplan umfassend zu den Inhalten und Anforderungen. Eine Businessplan-Vorlage unterstützt Sie bei der Erstellung.

Schritt 6: Die passende Rechtsform für die Unternehmensgründung finden

Eine wichtige Entscheidung, die ebenfalls in den Businessplan eingeht, ist die Wahl der Rechtsform. Diese hängt im Wesentlichen von der Art des Unternehmens, dem vorhandenen Kapital und der Anzahl der Gründer ab. Die folgende Tabelle zeigt, welche Rechtsformen sich für Einzel und Teamgründungen eignen.

| RECHTSFORM | EINZELGRÜNDUNG | TEAMGRÜNDUNG |

|---|---|---|

| Freiberufler | X | |

| Einzelunternehmen ohne Kaufmannseigenschaft | X | |

| Einzelkaufleute (e. K.) | X | |

| GbR | X | |

| OHG | X | |

| KG | X | |

| UG | X | X |

| GmbH | X | X |

| AG | X | X |

Haftung

Alle Einzelunternehmer inklusive der Freiberufler, Kleingewerbetreibenden und Einzelkaufleute, sowie Komplementäre von Kommanditgesellschaften (KG) haften für Verbindlichkeiten des Unternehmens auch mit ihrem Privatvermögen. In allen anderen Fällen beschränkt sich die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen.

Eintrag in das Handelsregister

Freiberufler, Einzelunternehmen ohne Kaufmannseigenschaft sowie die GbR müssen nicht in das Handelsregister eingetragen werden. In allen anderen Fällen ist die Eintragung verpflichtend. Hinweis: Wenn sich Freiberufler zu einer Partnergesellschaft zusammenschließen, wird diese in das Partnerschaftsregister eingetragen.

Buchführung

Unternehmen, die verpflichtend oder freiwillig in das Handelsregister eingetragen wurden, müssen alle Geschäftsvorfälle nach der Methode der doppelten Buchführung aufzeichnen. In allen anderen Fällen ist die Einnahmenüberschussrechnung erlaubt. Sowohl für die doppelte Buchführung als auch für die Einnahmenüberschussrechnung werden unterschiedlichste Software Tools zur Verfügung gestellt. Unser Tipp: Viele Software Anbieter bieten auch kostenlose Testmonate an, in denen Sie die Buchhaltungs-Software ausgiebig testen können und sich vorab ein Bild machen können, ob die Software Ihre Anforderungen erfüllt.

Gründungskapital

Für die Gründung einer AG müssen mindestens 50.000 Euro vorhanden sein. Eine GmbH braucht 25.000 Euro Stammkapital, wovon zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung 12.500 Euro eingezahlt werden müssen. Eine UG (haftungsbeschränkt) lässt sich theoretisch mit 1 Euro gründen. Bei allen anderen Rechtsformen ist kein Mindestkapital vorgeschrieben.

Geschäftsführungsbefugnis

Während bei Einzelunternehmen die Geschäftsführungsbefugnis immer beim Inhaber liegt, ist sie bei allen anderen Rechtsformen unterschiedlich geregelt.

Gründungsformalitäten

Für die Kapitalgesellschaften (UG, GmbH und AG) sind umfangreichere Gründungsformalitäten erforderlich als für die anderen Rechtsformen.

Steuern

Die Ertragsbesteuerung erfolgt bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften durch die Einkommensteuer und bei Kapitalgesellschaften durch die Körperschaftssteuer.

Schritt 7: Unternehmensgründung finanzieren + Tipps für Fördermittel

Bei der Finanzierung kommt es darauf an, die notwendigen Mittel zu beschaffen. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Wege, welche die meisten Unternehmen miteinander kombinieren: Sie bringen selber Geld mit (Eigenkapitalfinanzierung) oder müssen einen Kredit für Selbstständige aufnehmen (Fremdkapitalfinanzierung).

Bei der Finanzierung mit Eigenkapital bringen Sie selbst, Ihre Mitgründer oder Gesellschafter Kapital in das Unternehmen ein. Die Unternehmensanteile berechtigen zur Teilhabe am Erfolg, sind aber auch verlustgefährdet. Aussichtsreiche Startups können gegebenenfalls Beteiligungsgesellschaften oder Business Angel als Eigenkapitalgeber gewinnen.

Die Fremdfinanzierung erfolgt über Kredite, die Sie inklusive der Zinsen zurückzahlen müssen. Allerdings ist es nicht immer einfach, als Existenzgründer einen Bankenkredit zu bekommen, da kein regelmäßiges Einkommen garantiert werden kann. Deshalb setzen die Banken für eine Kreditgewährung neben einem tragfähigen Geschäftskonzept auch Sicherheiten voraus.

Fehlende Sicherheiten müssen jedoch nicht zum Scheitern des Vorhabens führen. Denn für Unternehmensgründer gibt es mehrere Möglichkeiten der öffentlichen Förderung. Das sind zum einen Kredite aus den Förderprogrammen der KfW oder der einzelnen Bundesländer, die neben Teilbürgschaften auch verbilligte Zinsen und günstige Rückzahlungsmodalitäten bieten. Zum anderen kann eine öffentlich geförderte Bürgschaft der Bürgschaftsbank ebenfalls als Kreditsicherheit dienen. Die Beantragung erfolgt jeweils über die Hausbank.

Prüfen Sie auch, ob Sie Anspruch auf Zuschüsse haben durch Bundesagenturen für Arbeit und Jobcenter haben. Das können der Gründungszuschuss für Arbeitslosengeld-1-Empfänger oder das Einstiegsgeld bei Arbeitslosengeld-2-Bezug sein. Für Startups im wissenschaftlich-technischen Bereich sind Stipendien und Zuschüsse über das Programm EXIST möglich.

Schritt 8: Genehmigungen und Erlaubnisse einholen

Im Zusammenhang mit einer Unternehmensgründung können in Abhängigkeit von der konkreten Situation verschiedene Genehmigungen erforderlich sein. Beziehen Sie den damit verbundenen Zeit- und Kostenaufwand in Ihre Planung ein.

Wenden Sie sich an den einheitlichen Ansprechpartner Ihres Bundeslandes, um zu erfragen, ob für Ihre Unternehmensgründung Genehmigungen erforderlich sind. Im Folgenden werden ein paar typische Beispiele näher erläutert:

Beispiel 1: Handwerksbetriebe

Beispiel 2: Gastronomie

Beispiel 3: Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter

Beispiel 4: Taxiunternehmen

Beispiel 5: Pflegedienst

Beispiel 6: Bewachungsgewerbe

Beispiel 7: Reisegewerbe

Beispiel 8: Nicht-EU-Bürger

Wie umfangreich die Modalitäten Ihrer Unternehmensgründung sind, hängt von der Rechtsform ab. Für Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) sind Gesellschaftsverträge zumindest empfehlenswert. Für Kapitalgesellschaften (UG, GmbH, AG) sind sie vorgeschrieben, müssen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen und notariell beurkundet werden. Für die UG (haftungsbeschränkt) ist in einfachen Fällen auch das Musterprotokoll erlaubt.

Melden Sie Ihre Mitarbeiter bei deren Krankenkasse oder bei geringfügiger Beschäftigung über die Minijobzentrale zur Sozialversicherung an. In bestimmten Branchen, u. a. im Bau- und Gaststättengewerbe, müssen Sie auch eine Sofortmeldung an die Rentenversicherung veranlassen. Vergessen Sie nicht die Meldung bei der für Ihre Branche zuständigen Berufsgenossenschaft. Denn nicht nur Ihre Angestellten, sondern auch Sie selbst sind in vielen Fällen gesetzlich unfallversicherungspflichtig.

Schritt 10: Das passende Geschäftskonto eröffnen

Ein Geschäftskonto zu führen, ist laut Gesetz nur für Kapitalgesellschaften und andere juristische Personen verpflichtend. Trotzdem empfiehlt es sich auch für Unternehmen anderer Rechtsformen, sämtliche geschäftliche Buchungen über ein separates Konto laufen zu lassen. Das vereinfacht nicht nur die Buchführung und die Steuererklärungen. Es entspricht auch den Geschäftsbedingungen der meisten Banken.

Beachten Sie beim Vergleich verschiedener Angebote immer alle Kostenfaktoren, wozu die Grundgebühren, Kosten für Zahlungsein- und -ausgänge sowie Gebühren für Kredit- und Girokarten und für den Bargeldbezug gehören. Darüber gibt jeweils das Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank Auskunft.

Beachten Sie auch, ob notwendige Funktionen überhaupt vorhanden sind. Regelmäßig günstig Bargeld einzuzahlen, ist nicht bei jeder Bank möglich Überprüfen Sie außerdem, für welche Rechtsformen die Bank das jeweilige Konto anbietet. Unser Geschäftskontenvergleich unterstützt Sie bei Ihrer Entscheidung.

Schritt 11: Standortwahl für Ihre Unternehmensgründung

Der Standort ist in der Regel bei den meisten Geschäftsmodellen entscheidend für den Erfolg, wobei natürlich jedes Business andere Anforderungen stellt. Wenn Sie beispielsweise einen Gastronomiebetrieb eröffnen, müssen Sie wissen, wo Sie Ihre Zielgruppe finden. So sollte sich ein Ausflugslokal in einer landschaftlich reizvollen Umgebung befinden und einfach erreichbar sein. Wenn Sie ein Café eröffnen wollen, dann ist dieses in der Fußgängerzone der Innenstadt gut platziert und ein Restaurant mit Mittagstisch und Catering-Angebot eignet sich für das Geschäftsviertel.

Wenn Ihr Unternehmen regelmäßig auf umfangreiche Material- oder Warenlieferungen angewiesen ist, bedenken Sie die Verkehrsanbindung. Gewerbegebiete am Rand vieler Städte eignen sich in solchen Fällen meist gut.

Wenn Sie ein kleineres Unternehmen oder ein Startup gründen, können Gründerzentren eine gute Alternative sein. Sie können dort relativ günstig Büros oder Werkstätten mieten. Zusätzlich stehen zum Beispiel gemeinschaftlich genutzte Konferenzräume inklusive der notwendigen Technik, sanitäre Anlagen und Pausenräume oder ein Sekretariatsservice zur Verfügung. Nach dem Prinzip der gemeinschaftlichen Nutzung von Räumen und Technik funktionieren auch Co-Working-Spaces. Diese sind vor allem direkt nach der Unternehmensgründung eine kostengünstige Alternative zum eigenen Büro.

Schritt 12: Absicherungen für sich selbst und das Unternehmen

In Deutschland sind alle Personen krankenversicherungspflichtig. Wenn Sie in die Selbstständigkeit starten, können Sie zwischen der privaten und der freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung wählen. Bedenken Sie, dass ein späterer Wechsel von der privaten in die gesetzliche Versicherung nicht ohne Weiteres möglich ist. Als Nebenerwerbsgründer sind Sie durch Ihr reguläres Arbeitsverhältnis sozialversichert oder gegebenenfalls familienversichert. Hier können sie direkt den Test machen und sich ein passendes Angebot einholen:

Informieren Sie sich auch über die Möglichkeiten der Altersvorsorge. Neben den Angeboten für private Rentenversicherungen steht Ihnen auch die gesetzliche Rentenversicherung offen. Dort können Sie sich freiwillig oder auf Antrag pflichtversichern lassen. Bestimmte Berufe sind auch bei einer selbstständigen Tätigkeit gesetzlich pflichtversichert, zum Beispiel Künstler sowie bestimmte Therapeuten und Handwerker.

Je nach Art Ihres Unternehmens sind noch weitere Versicherungen notwendig. Wichtig ist die Betriebshaftpflichtversicherung, die sich immer an den konkreten Gefahren orientieren muss. Eine Geschäftsinhaltsversicherung schützt Räume, Einrichtung, Material und Waren. Auch eine Rechtsschutzversicherung kann sinnvoll sein.

Schritt 13: Marketing und Außenauftritt

Sparen Sie bei der Unternehmensgründung nicht an der falschen Stelle, wenn es um das Thema Außenauftritt des Unternehmens geht, und beauftragen Sie Fachleute damit, sofern Sie nicht selbst Experte in diesem Bereich sind. Ob im Logo, auf der Website oder bei der Geschäftskorrespondenz, ein Corporate Design ist wichtig für den Wiedererkennungswert.

Vor allem die Website muss nicht nur optisch ansprechen, sondern auch informativ und übersichtlich sein. Zusätzlich sind rechtliche Anforderungen wie die Impressumspflicht, die AGB und seit Mai 2018 die Bestimmungen der DSGVO bei der Erstellung Ihrer Datenschutzerklärung noch stärker zu beachten. Dabei hilft Ihnen eine Muster-Datenschutzerklärung. Auch technisch muss Ihr Internetauftritt sicher und auf dem neuesten Stand sein.

Schritt 14: Keine Unternehmensgründung ohne Kunden

Kunden zu gewinnen, gehört unmittelbar nach der Gründung zu den wichtigsten Aufgaben. Sobald Sie sich einen Kundenstamm aufgebaut haben, können Sie mit regelmäßigen Einnahmen rechnen. Je nach Art des Unternehmens helfen folgenden Tipps bei der Akquise:

Checkliste: Haben Sie an alles für Ihre Unternehmensgründung gedacht?

| RECHTSFORM | STATUS |

|---|---|

| Sind Sie sich Ihrer Motive für die Existenzgründung bewusst? | |

| Erfüllen Sie die persönlichen Voraussetzungen für eine Unternehmensgründung? | |

| Hält Ihre Geschäftsidee der Überprüfung mit dem Business Model Canvas stand? | |

| Haben Sie die kostenlosen Informationsmöglichkeiten öffentlicher Institutionen in Anspruch genommen? | |

| Können Sie Fördermittel für die Gründungsberatung nutzen? | |

| Nutzten Sie die individuelle Beratung durch einen zugelassenen Existenzgründungsberater? | |

| Sind Sie sicher, dass Sie keine Schutzrechte verletzen? | |

| Möchten Sie für Ihr Unternehmen selbst gewerbliche Schutzrechte sichern? | |

| Haben Sie eine geeignete Domain für Ihren Internetauftritt gekauft? | |

| Steht die Rechtsform für Ihr Unternehmen fest? | |

| Kennen Sie Ihre Zielgruppe? | |

| Ist Ihnen die individuelle Markt- und Konkurrenzsituation vertraut? | |

| Haben Sie eine SWOT-Analyse durchgeführt? | |

| Ist die Finanzplanung für den Businessplan komplett? | |

| Sind sämtliche Abschnitte Ihres Businessplans vollständig? | |

| Bestehen Möglichkeiten der Eigenkapitalgewinnung, z. B. durch Mitgründer oder Beteiligungsgesellschaften? | |

| Gibt es Möglichkeiten, einen Förderkredit oder eine geförderte Bürgschaft zu erhalten? | |

| Gewährt Ihnen die Bank einen Kredit, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Fördermöglichkeiten? | |

| Haben Sie über den einheitlichen Ansprechpartner in Ihrem Bundesland alle individuell notwendigen Genehmigungen erfragt und eingeholt? | |

| Für Teamgründungen: Existiert ein Gesellschaftsvertrag oder zumindest das Musterprotokoll? | |

| Für Kapitalgesellschaften: Haben Sie die Gründungsformalitäten organisiert (Vertrag, Notar)? | |

| Sind sämtliche Anmeldungen erledigt (Gewerbeamt, Finanzamt, IHK oder Handwerkskammer, Sozialversicherung, Arbeitsagentur)? | |

| Konnten Sie ein geeignetes Geschäftskonto eröffnen? | |

| Steht der Standort Ihres Unternehmens fest? | |

| Ist Ihre eigene Sozialversicherung geregelt? | |

| Haben Sie alle für das Unternehmen notwendigen Versicherungen abgeschlossen? | |

| Steht das Konzept für Ihren Außenauftritt fest? | |

| Gibt es ein Logo und ein Corporate Design? | |

| Erfüllt Ihre Website alle rechtlichen Anforderungen (Impressum, AGB, DSGVO)? | |

| Steht Ihre Kampagne für die Akquise der ersten Kunden? | |

| Wissen Sie, wie Sie Ihre Kundenbeziehungen pflegen werden? |

Fazit: Unternehmensgründung mit Struktur führt zum Erfolg

Existenzgründungen sind komplexe Vorgänge. Umso wichtiger ist es, dabei strukturiert vorzugehen.

Die Grobplanung mithilfe eines Business Model Canvas bildet den Ausgangspunkt, wenn Sie ein Unternehmen gründen möchten. Detailüberlegungen folgen im Businessplan.

Sobald Sie Ihr Konzept zur Unternehmensgründung entworfen haben, sind noch mehrere Formalitäten zu erledigen. Danach können Sie starten, investieren und sich Ihren Kunden widmen.

Roul Radeke ist Gründer und Geschäftsführer von Selbststaendigkeit.de. Das Onlineportal bietet Existenzgründern und Unternehmern News aus der Gründer- und Unternehmerszene, hilfreiches Wissen für die Gründung und Führung von Unternehmen, geförderte Existenzgründungsberatung (AVGS-Coaching) sowie digitale Produkte für die Selbstständigkeit.