Nebenberuflich versus hauptberuflich – der Faktencheck

Ihre Krankenversicherungspflicht als Unternehmer und zusätzlich Angestellter ergibt sich daraus, ob die Krankenkasse Ihre Selbstständigkeit als haupt- oder nebenberuflich einstuft. Gilt sie als nebenberuflich, so sind Sie allein über Ihr Angestelltenverhältnis krankenversichert und für die selbstständige Tätigkeit fallen keine Beiträge an. Stuft die Krankenkasse Ihr Business jedoch als hauptberuflich ein, müssen Sie sich entweder freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder privat versichern.

Die Möglichkeit einer nebenberuflichen und damit krankenversicherungsfreien Selbstständigkeit besteht übrigens nicht nur für Arbeitnehmer. Auch Rentner, Bezieher von Arbeitslosengeld 1 oder 2, Studenten und andere familienversicherte Personen können nebenberuflich selbstständig arbeiten.

Das folgende Video zeigt Ihnen, worauf Sie bezüglich der Krankenversicherung achten müssen, wenn Sie planen sich nebenberuflich selbstständig zu machen:

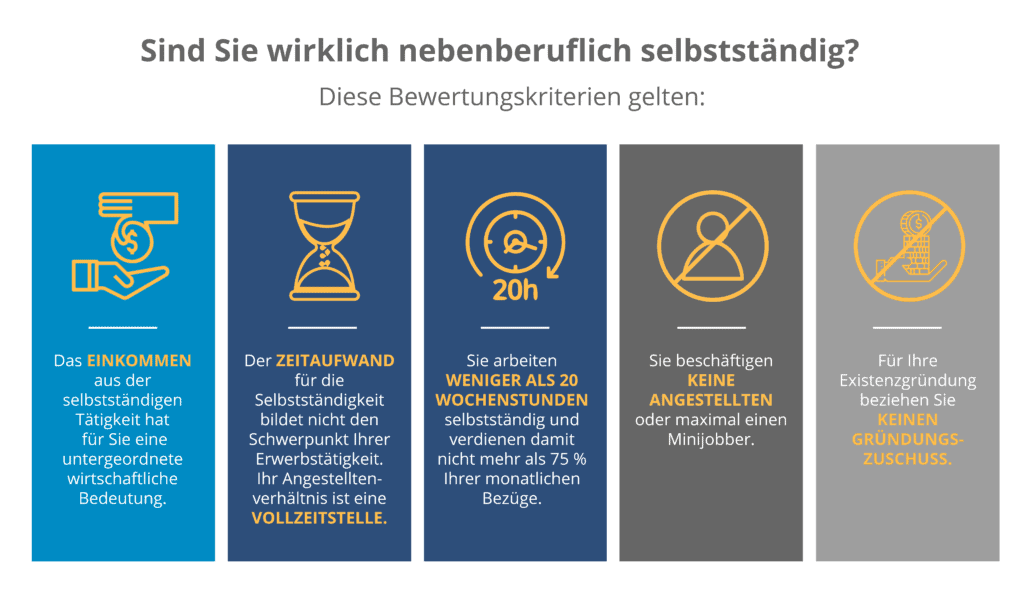

Für die Bewertung, ab wann eine selbstständige Tätigkeit als hauptberuflich gilt, spielen mehrere Fragen eine Rolle. Die Krankenkasse bewertet jeden Fall individuell. Von einem nebenberuflichen Charakter kann man bei den folgenden Voraussetzungen ausgehen:

Wenn Sie ein Kleingewerbe anmelden wollen, bedeutet das nicht automatisch, dass es sich um eine nebenberufliche Selbstständigkeit handelt. Ein Kleingewerbe ist ein von einem Einzelunternehmer oder einer GbR betriebenes gewerbliches Unternehmen, das aufgrund seines geringen Umfangs nicht in das Handelsregister eingetragen wird und für das Sie den Gewinn mit der Einnahmenüberschussrechnung ermitteln dürfen. Auch wenn für die Beurteilung dieser Eigenschaft mehrere Faktoren herangezogen werden, so kann man bis zu einem Jahresgewinn von 60.000 € noch als Kleingewerbetreibender gelten. Die Voraussetzungen für die Nebenberuflichkeit sind deshalb in vielen Fällen nicht mehr gegeben.

Nebenberuflich selbstständig? Krankenversicherung informieren!

Informieren Sie auf jeden Fall Ihre Krankenkasse, damit diese die Einstufung Ihrer Selbstständigkeit als neben- oder hauptberuflich vornehmen kann. Da sich der Aufwand an Zeit oft nur schwer abschätzen lässt, ist auch das Einkommen bei der Bewertung ein wichtiger Maßstab. Als Gründer müssen Sie den Gewinn prognostizieren, wobei der Businessplan als Grundlage dienen kann.

Als Vergleichsgröße spielt neben dem Einkommen aus dem Angestelltenverhältnis auch die monatliche Bezugsgröße eine Rolle. Diese ist ein Maßstab für die allgemeine Einkommensentwicklung und liegt im Jahr 2022 in den alten Bundesländern bei 3.290 Euro und in den neuen Bundesländern bei 3.150 Euro. Zum Beispiel kann Ihre Selbstständigkeit unter bestimmten Bedingungen noch als nebenberuflich eingestuft werden, wenn Sie 30 Stunden wöchentlich arbeiten, aber Ihr Einkommen weniger als die Hälfte der monatlichen Bezugsgröße beträgt.

Sind Sie gemäß der Bewertung durch Ihre Krankenkasse nebenberuflich selbstständig, ist die Krankenversicherung über Ihren Arbeitgeber gesichert und Sie müssen keine zusätzlichen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. In den anderen genannten Fällen sind Sie nach wie vor über Familienangehörige, die Arbeitsagentur, das Jobcenter oder die Krankenversicherung der Rentner versichert.

Wird Ihre selbstständige Tätigkeit als hauptberuflich gewertet, endet Ihre gesetzliche Pflichtversicherung und Sie müssen sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder privat versichern. Sind Sie nebenbei noch angestellt, gilt dieses Arbeitsverhältnis als nebenberuflich und Sie sind darüber nicht mehr in der Kranken- und Pflegeversicherung versicherungspflichtig, aber immer noch in der Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Falls Sie eine private Krankenversicherung wählen, müssen Sie die gesetzliche innerhalb von zwei Wochen kündigen. Wenn Sie sich freiwillig versichern möchten und aktuell gesetzlich pflichtversichert sind, gegebenenfalls auch über die Familienversicherung, wechseln Sie beim Wegfall der Versicherungspflicht automatisch in die freiwillige Versicherung.

Wenn Sie nicht pflichtversichert sind, sich aber als Selbstständiger freiwillig versichern möchten, sind bestimmte Vorversicherungszeiten erforderlich. Sie müssen entweder in den letzten 5 Jahren 2 Jahre lang oder unmittelbar vor dem Erlöschen der Versicherungspflicht 1 Jahr lang gesetzlich versichert gewesen sein. In diesem Fall ist der Eintritt in die freiwillige Versicherung der GKV innerhalb von 3 Monaten nach der Gründung schriftlich bei einer Krankenkasse zu beantragen.

Beitragseinstufung und Kosten der freiwilligen Krankenversicherung

Die Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung der GKV ergeben sich aus dem Gesamteinkommen. Das bedeutet, der Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit wird mit dem Einkommen aus dem Angestelltenverhältnis und gegebenenfalls anderen Einnahmen wie aus Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung zusammengerechnet. Für das Einkommen aus dem Arbeitsverhältnis trägt der Arbeitgeber seinen Anteil am Beitrag. Für den Rest des Einkommens zahlen Sie den gesamten Beitrag selbst.

Vom Gesamteinkommen berechnet sich der Krankenversicherungsbeitrag mit 14, 6 % (mit Krankengeldanspruch) oder 14 % (ohne Krankengeldanspruch). Dazu kommen noch der individuelle Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse und der Beitrag zur Pflegeversicherung. Letzterer beträgt im Jahr 2022 3,05 %, wenn Sie Kinder haben oder jünger als 23 Jahre sind, sonst 3,4 %.

Die Beitragsbemessungsgrenze ist die Obergrenze für das Einkommen, welches für die Berechnung der Beiträge herangezogen wird. Was darüber liegt, ist beitragsfrei. Im Jahr 2022 gilt eine Beitragsbemessungsgrenze von 4.837,50 Euro pro Monat.

Das fiktive Mindesteinkommen begrenzt die Berechnungsgrundlage für die Beiträge nach unten, auch wenn der Gewinn deutlich geringer ist oder sogar Verlust entsteht. Es lässt sich nach der Formel (Bezugsgröße alte Bundesländer/90) x 30 berechnen und beträgt im Jahr 2022 1.096,67 Euro pro Monat.

Legen Sie der Krankenkasse bei der Anmeldung Ihren Gewerbeschein und/oder den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sowie eine plausible Schätzung Ihres Einkommens oder gegebenenfalls einen Steuer-Vorauszahlungsbescheid vor. Wenn Sie das Einkommen nicht nachweisen, legt die Krankenkasse bei der Beitragsermittlung den Höchstbetrag zugrunde.Der Monatsbeitrag würde dann im Jahr 2022 bei maximal 870,75 Euro liegen. Wenn Sie den Steuerbescheid später nachreichen, wird er neu berechnet und Sie bekommen zu viel gezahlte Beiträge für bis zu 12 Monate rückwirkend erstattet.

Nebenbei hauptberuflich selbstständig: Wann lohnt sich eine private Krankenversicherung?

Bewertet die Krankenkasse Ihr Business nicht als nebenberuflich selbstständig, ist die Krankenversicherung über ein privates Versicherungsunternehmen die Alternative zur freiwilligen Versicherung in der GKV. Wägen Sie folgende Vor- und Nachteile einer privaten Krankenversicherung gegeneinander ab:

Mithilfe des Vergleichsrechners können Sie testen, welche Kosten bei der privaten Krankenversicherung verschiedener Anbieter entstehen.

Arbeitslos und nebenberuflich selbstständig – Krankenversicherung über die Arbeitsagentur

Wenn Sie Arbeitslosengeld 1 oder 2 beziehen, können Sie ebenfalls beitragsfrei nebenberuflich selbstständig mit einer Krankenversicherung über die Arbeitsagentur oder das Jobcenter arbeiten. Die Einstufung als nebenberuflich hängt in diesem Fall von der Arbeitszeit ab, die 15 Stunden pro Woche nicht erreichen darf. Sonst müssen Sie sich freiwillig in der GKV oder privat versichern.

Natürlich lässt sich die aufgewendete Zeit bei Selbstständigen schwer abschätzen, weshalb die Behörde auch das Einkommen zur Bewertung heranzieht. Beim ALG 1 gibt es darüber hinaus einen monatlichen Freibetrag von 165 €, der nicht auf das Arbeitslosengeld angerechnet wird. Beim ALG 2 werden die Freibeträge gestaffelt und hängen auch von der Größe der Bedarfsgemeinschaft ab.

Wer nebenberuflich selbstständig ist, erhält weder den Gründungszuschuss noch das Einstiegsgeld. Wenn jedoch aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit eine hauptberufliche wird, können Sie diese Förderung beantragen. Ob sie gewährt wird, ist immer eine Ermessensentscheidung. Deshalb brauchen Sie für den Antrag auch einen Businessplan.

Für den Gründungszuschuss müssen Sie noch mindestens 150 Tage Anspruch auf ALG 1 haben. Sie erhalten dann für weitere 6 Monate Ihr Arbeitslosengeld zuzüglich 300 €. Die Pauschale in Höhe von 300 € können Sie danach für weitere 9 Monate beantragen. Das Einstiegsgeld erhalten ALG-2-Empfänger. Es wird individuell berechnet und für maximal 24 Monate zusätzlich zum ALG 2 gewährt.

Nebenberuflich selbstständig – Krankenversicherung: Weitere Sonderfälle im Überblick

Familienversichert kann bleiben, wer nicht mehr als 18 Stunden pro Woche arbeitet und maximal 470 € pro Monat verdient. Auch ein anderes Merkmal der Hauptberuflichkeit darf nicht gegeben sein, etwa die Beschäftigung eines mehr als geringfügig Angestellten. Das gilt sowohl für Studenten als auch für andere familienversicherte Angehörige. Überschreitet ein Student die Verdienstgrenze, kann die Selbstständigkeit als Student trotzdem noch als nebenberuflich gelten und die Möglichkeit der günstigen studentischen Versicherung steht offen.

Wenn Sie über die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) gesetzlich pflichtversichert und nebenberuflich selbstständig sind, kann diese Versicherung bestehen bleiben. Wird die Tätigkeit jedoch als hauptberuflich gewertet, müssen Sie sich freiwillig gesetzlich versichern. In beiden Fällen zahlen Sie auf Ihre Einnahmen aus der gesetzlichen Rente für die Krankenversicherung den halben Beitragssatz und für die Pflegeversicherung den vollen. Auf Ihr Erwerbseinkommen und auf Versorgungsbezüge (z. B. Betriebsrenten) zahlen Sie hingegen generell den vollen Beitrag, wobei für die Summe aus diesen beiden Einkommensarten ein monatlicher Freibetrag (2022:164,50 €) zur Anwendung kommt. Im Gegensatz zu KVdR-Versicherten müssen freiwillig Versicherte auch auf weitere Einkünfte, z. B. Zinsen und Mieteinnahmen, zu einem leicht ermäßigten Satz Beiträge zahlen.

Während der Elternzeit gelten hinsichtlich der Krankenversicherung die gleichen Bedingungen wie für Arbeitnehmer. Beachten Sie darüber hinaus, dass Sie nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein dürfen, um Elterngeld beziehen zu können, und dass der Gewinn auf das Elterngeld angerechnet wird.

10 allgemeine Tipps für nebenberuflich Selbstständige

Neben den Fragen zur Krankenversicherung sind für nebenberufliche Gründer noch viele weitere Informationen interessant. Hier finden Sie einige Tipps.

1. Melden Sie Ihre selbstständige Tätigkeit richtig an

Auch wenn Sie nur nebenberuflich arbeiten, müssen Sie Ihre Gründung bei verschiedenen Behörden und Institutionen anmelden. Dazu gehören im Wesentlichen das Finanzamt und für Gewerbetreibende das kommunale Gewerbeamt. Je nach Rechtsform können auch weitere Schritte auf Sie zukommen.

2. Informieren Sie Ihren Arbeitgeber

Ihr Arbeitgeber sollte über Ihren Nebenverdienst bzw. Ihre Nebentätigkeit Bescheid wissen. Im öffentlichen Dienst besteht sogar eine Pflicht, sich eine Erlaubnis dafür einzuholen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Arbeitgeber keine Konkurrenz machen und dass die Nebentätigkeit nicht Ihren Hauptjob beeinträchtigt.

3. Prüfen Sie die Versicherungspflicht in der Künstlersozialkasse

Angehörige bestimmter künstlerischer und publizistischer Berufe sind ab einem relativ geringen Mindesteinkommen über die Künstlersozialkasse in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung pflichtversichert. Das ist vorteilhaft, da die Hälfte der Beiträge bezuschusst wird.

4. Sind Sie rentenversicherungspflichtig?

Neben den Künstlern und Publizisten sind auch andere Berufsgruppen in der Rentenversicherung versicherungspflichtig. Dazu gehören zum Beispiel selbstständige Lehrer, Erzieher, Hebammen und viele Handwerker.

5. Möchten Sie sich freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern?

Solange Sie angestellt sind und nur nebenberuflich selbstständig arbeiten, sind Sie über Ihr Angestelltenverhältnis arbeitslosenversichert. Wenn Sie Ihren Neben- in einen Haupterwerb umwandeln, können Sie sich innerhalb der ersten drei Monaten unter bestimmten Voraussetzungen weiter gegen Arbeitslosigkeit versichern.

6. Achten Sie auf die Tarifwahl bei der freiwilligen Krankenversicherung

Die freiwillige Krankenversicherung in der GKV ist mit und ohne Anspruch auf Krankengeld nach 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit möglich. Die Beitragssätze unterscheiden sich um 0,6 %.

7. Bedenken Sie Ihre steuerlichen Pflichten

Auch nebenberuflich Selbstständige unterliegen bestimmten Aufzeichnungspflichten. Zusätzliche Steuererklärungen werden ebenfalls fällig. Nutzen Sie Tools – etwa für Ihre Buchhaltung – um die Themen Finanzen oder Abführung von Steuern stets im Blick zu haben.

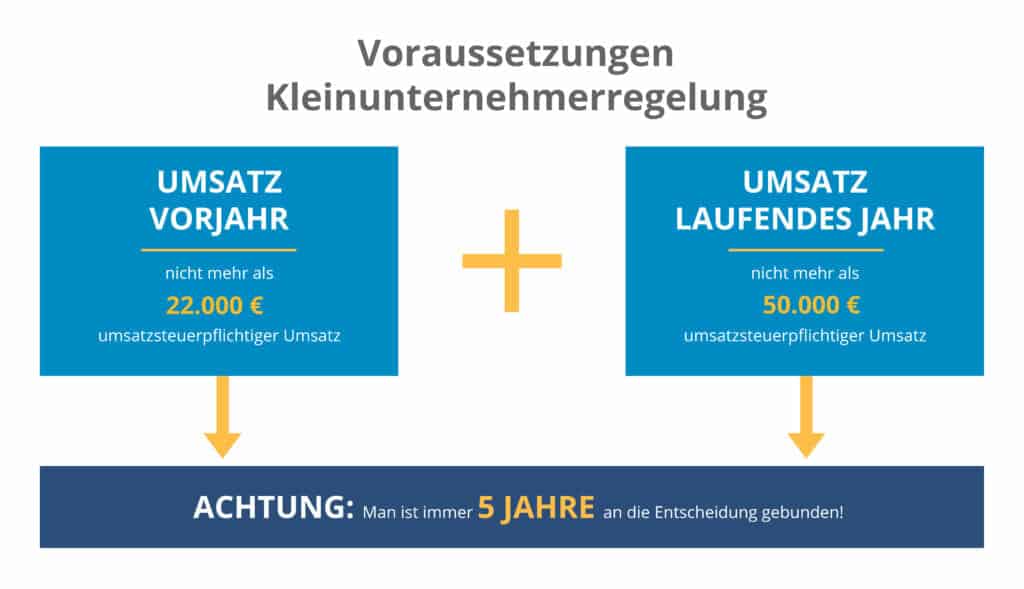

8. Prüfen Sie eine eventuelle Kleinunternehmereigenschaft

Über die Kleinunternehmerregelung aus dem Umsatzsteuerrecht können Sie möglicherweise Ihren Verwaltungsaufwand reduzieren. Sie ist unter den folgenden Umsatzgrenzen anwendbar und kommt daher für viele nebenberuflich Selbstständige in Betracht:

9. Informieren Sie sich über Möglichkeiten der Finanzierung

Die Finanzierung einer Selbstständigkeit muss gut durchdacht sein. Auch wenn Sie nebenberuflich gründen, gibt es Fördermöglichkeiten und natürlich Kredite für Selbstständige.

10. Wählen Sie weitere passende Versicherungen

Jedes Unternehmen braucht einen individuell angepassten Versicherungsschutz. Informieren Sie sich neben der Krankenversicherung für nebenberuflich Selbstständige also auch über die Angebote, zum Beispiel hinsichtlich der Haftpflicht gegenüber Ihren Kunden und anderen Personen.

Nebenberuflich selbstständig & Krankenversicherung: Das Wichtigste auf einen Blick in unserem Merkblatt

Unser Merkblatt fasst als Service für Sie wichtigsten Informationen zur Krankenversicherung bei einer Nebentätigkeit zusammen. Es steht Ihnen als PDF-Datei zum Download zur Verfügung.

Fazit: Nebenberuflich selbstständig – mit der Krankenversicherung in Kontakt bleiben

Hinsichtlich der Krankenversicherung sind bei einer selbstständigen Tätigkeit einige Besonderheiten zu beachten. Vor allem die Einstufung als haupt- oder nebenberuflich hat große Auswirkungen. Achten Sie also auch in Sachen Marketing darauf, wie viel Arbeit aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit sich letztendlich überhaupt für Sie lohnt – wer die Grenzen nur leicht überschreitet, der kann in manchen Fällen sogar Mehrkosten durch mehr Arbeit haben.

Lassen Sie sich von Ihrer Krankenkasse beraten und informieren Sie diese umgehend über Änderungen. So arbeiten Sie nebenberuflich selbstständig mit einer Krankenversicherung, welche die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Oder Sie informieren sich über eine private Krankenversicherung als Alternative.