Um ein digitales Konzept zu erarbeiten, kann nach folgendem Schema vorgegangen werden:

Daten

Die zu erhebenden Daten können grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilt werden. Dabei handelt es sich um interne und externe Daten.

Die externen Daten sind als qualitative Daten zu bezeichnen, die internen Daten sind zählbarer Natur. Bei den externen, qualitativen Daten handelt es sich beispielsweise um Statistiken, Brancheninformationen und Fachartikeln.

Zu den internen, zählbaren Daten, die auch quantitative Daten genannt werden können, gehören alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die im Unternehmen Anwendung finden.

Zusätzlich lässt sich der Digital-Level erheben. Eine Kennzahl mit der das digitale-Niveau gemessen wird. Dazu werden die Prozesse mit dem digitalen Niveau multipliziert. Der Digital-Level lässt sich prozess- und personenbezogen erheben.

Gateway

Der Gateway, auch Schnittstelle genannt, wird durch die Prozessschnittstellen innerhalb der Prozesse gebildet. Der Gateway kann als digital oder analog bzw. mit dem Digital-Level angegeben werden. Zusätzlich werden Schnittstellen in interne und externe Gateway kategorisiert.

Die internen Schnittstellen sind Teil der betrieblichen Prozesse. Bei den externen Schnittstellen handelt es sich um die Kontaktpunkte zu Kunden und Lieferanten.

Prozesse

In der Prozessdarstellung werden die erfassten Informationen aus Daten und Gateway mit den Prozessen zusammengefasst. Als besonders geeignet für die Prozessdarstellung haben sich die SIPOC-Methode, der Netzplan, das Flussdiagramm und das Swimlanediagramm erwiesen.

Diese Darstellungsformen lassen sich sehr gut um die erhobenen Daten und festgestellten Schnittstellen erweitern.

Am Beispiel der SIPOC-Methode (Supplier – Input – Prozess – Output – Customer), siehe Tabelle, ein Lean-Six-Sigma-Werkzeug, lässt sich die Erweiterung um die Schnittstelleninformation sehr gut darstellen.

Tab. 1: erweiterte SIPOC-Methode für eine Digitalstrategie, Verfasser: Roland Voß

Es bietet sich jedoch auch jede weitere Form von Diagrammen und Organigrammen an.

Interessen der Stakeholder

Die berechtigten Interessengruppen (Stakeholder) üben erheblichen Einfluss auf die Digitalstrategie aus. Bei den Stakeholdern beherrschen drei Gruppen die Interessenlage. Bei den externen Stakeholdern sind es in erster Linie die Kunden mit den Kundenanforderungen und Kundenwünschen, sowie die Lieferanten mit ihren AGBs. Die stärkste interne Interessengruppe sind die Mitarbeiter mit den Mitarbeiterrechten und der Personalvertretung. In diesem Zusammenhang sind die §§ 90 & 99 BetrVG von besonderer Bedeutung. Es ist davon auszugehen, dass Digitalisierungsprojekte nicht ohne die Anhörung bzw. Zustimmung der Personalvertretung durchführbar sind.

Zeit

Dem Faktor Zeit fällt eine besondere Bedeutung zu. Im Zuge der Digitalisierung erleben die bisherigen Begriffe strategisch, taktisch und operativ einen Paradigmenwechsel. Die bisherigen Zeit-Korridore verlieren ihre Aussagekraft. An diese Stelle tritt der Prozess- oder Produkt-lebenszyklus. Darüber hinaus wechselt die direktive Richtung von top-down zu bottom-up.

Diese Entwicklung hat noch weitere Auswirkungen auf die hierarchischen Veränderungen im Zusammenhang mit dem Thema Digitalstrategie.

Digitalstrategie

Die Gesamtheit der Information aus Daten, Schnittstellen, Prozessen, Interessen der Stakeholder und der Zeit, bilden die Grundlage der Digitalstrategie.

Die Digitalstrategie unterstützt dabei, Unternehmensziele zu erreichen. Für die Unternehmensziele, die mit dem digitalen Mitteln verfolgt werden sollen, behält die S.M.A.R.T.-Formel ihre Bedeutung.

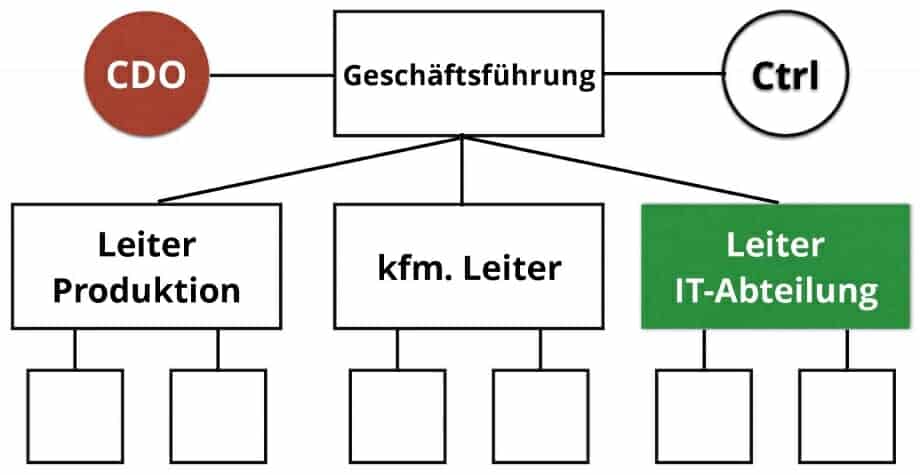

Die Erstellung und Umsetzung der Digitalstrategie überwacht der Chief Digital Officer (CDO). Idealerweise ist der Chief Digital Officer eine neue Stabsstelle, siehe Abbildung, die unabhängig von der IT-Abteilung und dem Controlling (Ctrl) die digitalen Angelegenheiten auf der taktischen und strategischen Unternehmensebene überwacht und koordiniert. Es sollte vermieden werden den Leader-IT mit der Aufgabe eines CDO zu betrauen, da hier ein Interessenkonflikt vorliegt. Die Aufgaben einer IT-Abteilung in einer Organisation mit CDO beschränkt sich auf die operative Unternehmensebene.

Abb. 1: Organigramm mit Stabsstelle CDO, Verfasser: Roland Voß