Ausgangssituation: Unternehmensgründung

Startups haben nur selten ein wirklich marktreifes Produkt oder eine Dienstleistung, wenn sie mit der Startphase ihres Unternehmens beginnen. Üblicherweise wurde die „Idee“ von einer Person oder einer kleinen Gruppe erdacht und aus verständlichen Gründen erst einmal geheim gehalten. Auch wenn die Erfinder glauben, jede nur erdenkliche Sichtweise zu ihrem Produkt durchdacht zu haben, ist dies in der Regel ein Irrtum.

Eine kleine Gruppe von Menschen, und seien sie noch so brillant, kann einfach nicht alle möglichen Perspektiven und Auswirkungen zu einem Produkt erkennen. Das liegt schlicht daran, dass jeder Mensch seine individuellen Filter besitzt. Wie diese Filter aufgebaut sind und was sie im Einzelnen filtern, ist von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise Schulbildung, soziales Umfeld, Charakter, beruflicher Ausbildung und persönlicher Erfahrung abhängig. Dazu kommt, dass sich die Filter mit zunehmendem Alter verändern. Wenn also zum Beispiel eine Person eine Idee zu einem Produkt besitzt, so kommen dessen Filter zum Tragen, die der zukünftigen Kunden jedoch nicht.

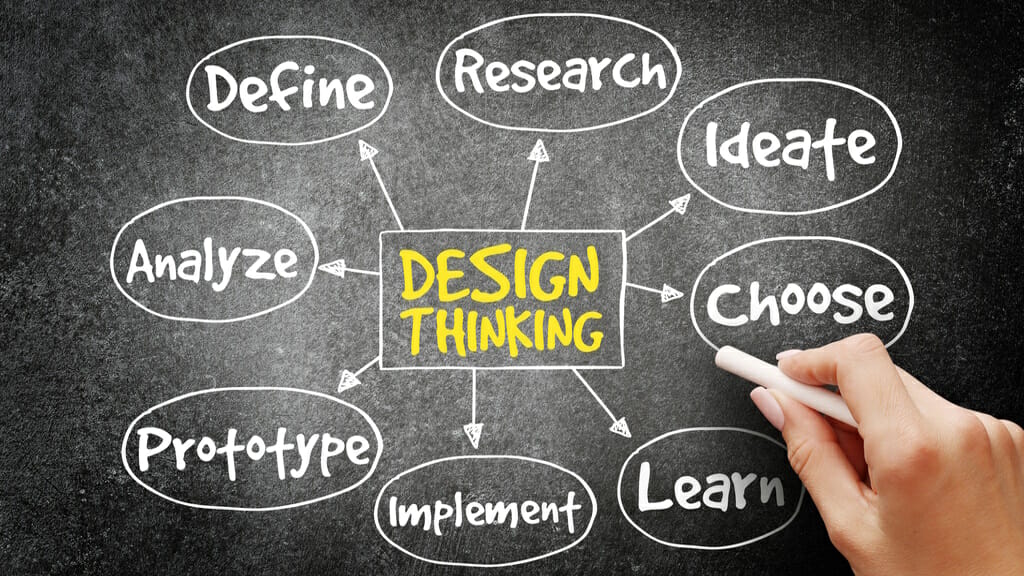

Mit Design Thinking jeden Filter berücksichtigen

Dass ein Produkt aber nur mit ausreichender Marktreife ein Erfolg wird, gilt heute mehr denn je, denn in einem globalen Markt ist die Konkurrenz mit einem ähnlichen Produkt nur einen Klick weit entfernt. Eine Lösung zur Entwicklung wirklich marktreifer Produkte nennt sich „Design Thinking“. Ein Denkansatz, der einen entscheidenden Vorteil in sich trägt. Bei richtiger Umsetzung schließt das Design Thinking die allseits bekannten Kinderkrankheiten von Produkten aus. Die gefürchteten, weil teuren und das Image beschädigenden Nachbesserungen fallen weg. Unter Umständen kann das Design Thinking aber auch das gesamte Produkt wegfallen lassen. Dann nämlich, wenn sich während des Prozesses zeigt, dass kaum oder keine Marktchancen bestehen. Dann ist jedoch das Design Thinking mit Sicherheit die preiswertere Alternative zu einer bereits begonnenen Serienfertigung. Außerdem ist das Design Thinking ein kreativer Vorgang, dass dabei wiederum viele neue Ideen entstehen.

Was ist Design Thinking und wie funktioniert es?

Design Thinking setzt ein besonderes Umfeld voraus und eine spezielle Zusammensetzung der Mitarbeiter. Dass Design Thinking Teamarbeit ist, dürfte wohl nach den Ausführungen über die Filter deutlich geworden sein. Es sind drei Säulen, aus welchen sich Design Thinking zusammensetzt. Dabei reagieren diese interaktiv miteinander.

- Multifunktionale Räume

- Ein multidisziplinäres Team

- Die einzelnen Prozesse im Design Thinking

Die richtigen Räumlichkeiten – Funktional und variabel

Kreativität benötigt ein passendes Umfeld. Die erste Säule sind dementsprechend Räumlichkeiten, in denen gedankliche Kreativität einerseits entstehen und andererseits direkt umgesetzt werden kann. Wie die Räume ausgestattet werden, hängt etwas mit der Art des Produktes zusammen, wobei eine kleine Werkstatt nicht fehlen darf, in der Ideen als Entwürfe oder sogar als Prototypen gebaut werden können. Ebenso müssen Möglichkeiten bestehen, die umgesetzten Ideen zu präsentieren oder darüber zu beraten.

Das Team beim Design Thinking

Zu viele Köche verderben den Brei. Eine alte Weisheit. Zu wenige Köche machen die Speisen einseitig. Bei der Zusammensetzung eines Teams für das Design Thinking hat sich eine Mitgliederzahl von fünf bis sieben Personen bewährt. In der Zusammensetzung ist es wichtig, dass sich die Teammitglieder im Alter, im Geschlecht und in ihrer beruflichen Herkunft unterscheiden, denn so lassen sich einseitige Denkweisen verhindern.

Die Denkprozesse im Design Thinking

Auch wenn sich das Design Thinking in der Theorie aus sechs Schritten oder Prozessen zusammensetzt, müssen diese nicht zwingend hintereinander abgearbeitet werden. Je nach Bedarf oder Bedürfnis kann zwischen den einzelnen Etappen gewechselt werden. Wichtig ist das Ergebnis, nicht die strenge Einhaltung der Vorgehensweise.

1. Schritt: Das Verstehen

Die Idee des Gründers wird auf Herz und Nieren geprüft. Alle Kritikpunkte, positive als auch negative werden gesammelt, weitere Ideen und Lösungen vorgeschlagen und aufgeschrieben. Schon hier funktioniert die Sichtweise des Kunden.

2. Schritt: Der Markt

Das Team setzt sich mit der aktuellen und zukünftigen Marktsituation für das Produkt auseinander. Besteht bereits eine Nachfrage? Wie erfolgreich sind eventuelle Konkurrenzprodukte? Wie sieht der Trend aus und gibt es Erwartungen zum Produkt?

3. Schritt: Das Produkt aus der Sicht des Kunden

In diesem Schritt kommt die große Varianz des Teams zum Tragen. Designer und Techniker allein besitzen oft sehr einseitige Sichtweisen. Die multidisziplinäre Gruppe jedoch untersucht das Produkt aus der Sicht des Kunden, der es erwirbt.

Design Thinking setzt ein besonderes Umfeld voraus und eine spezielle Zusammensetzung der Mitarbeiter, Bildquelle: Depositphotos.com

4. Schritt: Lösungen umsetzen

Jetzt beginnt die Umsetzungsphase zu den zuvor gesammelten Erfahrungen, Ideen und Anregungen. Das Team muss sich nun auf das Produkt einigen, so wie es in Form und Funktion auf den Markt kommen soll.

5. Schritt: Den Prototypen bauen

Theorie und Gedankenspiele sind das eine. Ein Produkt tatsächlich in den Händen zu halten, das andere. Dementsprechend muss nun ein Prototyp realisiert werden, der erkennen lässt, ob noch Nachbesserungen notwendig sind.

6. Schritt: Der Test am echten Kunden

Das nun fertige Produkt wird einer Zielgruppe präsentiert, die dem Kundenkreis entspricht, für den es entwickelt wurde. Die Teilnehmer der Zielgruppe testen das Produkt und geben ihr Feedback dazu. Wenn hierbei noch relevante Einwände auftreten, erfolgt noch einmal eine Nachbesserung.

Dann jedoch besteht ein Produkt, welches Marktreife besitzt und dank Design Thinking mit Erfolg starten kann.